社科院博士毕业后直接进入高校任教的难度有多大?

返回列表

谈及社科院的博士,很多人脑海里会浮现出“学术殿堂”、“国家智囊”等词汇。确实,作为中国哲学社会科学研究的最高殿堂,社科院的博士培养以其严格的学术训练和深厚的理论功底而著称。然而,当这些头顶光环的博士们即将走出象牙塔,希望在高等院校中谋得一席教职时,现实的骨感与理想的丰满往往会形成鲜明的对比。这条路究竟有多宽,又有多窄?说实话,这并非一条坦途,其间的难度与挑战,值得每一位有志于此的学子深入了解。

从社科院毕业,直接进入高校任教,这曾是许多学子的理想路径。但时至今日,随着国内高等教育的飞速发展和人才市场的“内卷”加剧,这条路的门槛已然水涨船高。它不再仅仅是一场学术能力的较量,更是一场涉及个人背景、科研成果、教学能力乃至人脉资源的综合性博弈。对于社科院的博士们来说,既有其独特的优势,也面临着不容忽视的短板。

当前高校的招聘门槛

近十年来,中国高校的招聘门槛经历了指数级的提升。过去,一位名校博士或许就能在不错的大学找到教职;而现在,即便是顶尖学府的博士,面对高校的招聘要求时也常常感到压力重重。这种现象的背后,是博士毕业生数量的激增与有限的高校职位之间的矛盾。

如今的高校招聘,尤其是那些声誉卓著的“985”、“211”院校,其要求已经变得极为具体和严苛。“三唯”虽在努力破除,但其影响惯性仍在。一份拿得出手的简历,通常需要包含以下几个“硬通货”:

- 显赫的出身:招聘方越来越看重“第一学历”,即本科是否毕业于顶尖高校。从本科、硕士到博士的“全明星”教育背景,无疑是重要的加分项。

- 过硬的科研成果:这是核心中的核心。对于文科博士而言,在CSSCI核心期刊(俗称C刊)上发表的论文数量和质量是硬性指标。顶尖高校的社科类专业,往往要求应聘者手握数篇权威期刊或顶级C刊论文,甚至对SSCI、A&HCI等国际期刊也有所期待。

- 海外经历:拥有一年以上的海外知名大学联合培养或访学经历,几乎成了许多一流大学招聘的“标配”。这不仅代表着国际化的学术视野,也是学术能力的一种佐证。

- 清晰的研究方向:应聘者的研究方向需要与招聘院系的学科发展规划高度契合。一个有潜力、有特色、能融入现有团队并带来新活力的研究方向,会更受青睐。

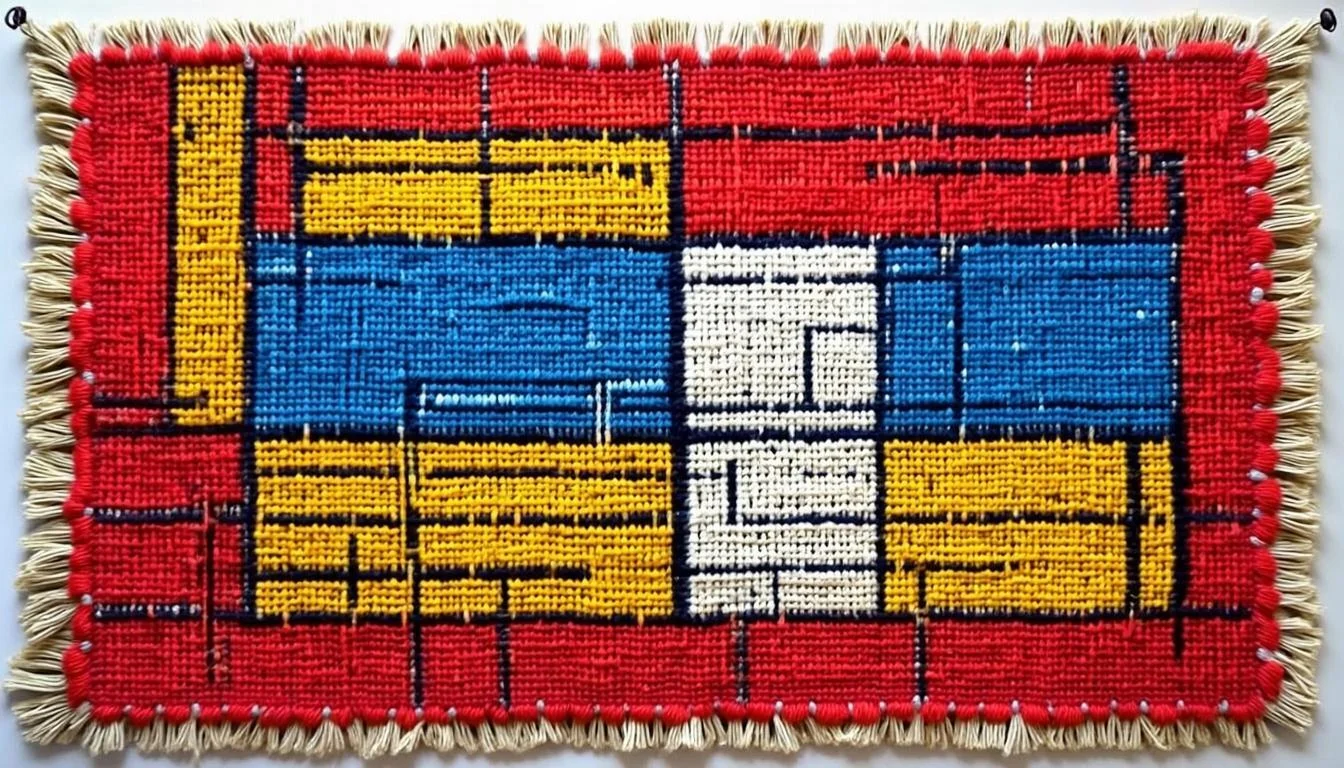

为了更直观地展示不同层次高校的招聘难度,我们可以参考下面这个简化的表格,它大致反映了当前的市场行情:

| 高校层次 | 普遍招聘要求(社科类) |

| 顶尖985/一流学科建设高校 |

|

| 普通211/省部共建高校 |

|

| 普通地方性本科院校 |

|

社科院博士的优劣势

在这样严峻的求职环境下,社科院的博士毕业生们究竟处于一个什么样的位置?他们既有“人无我有”的独特优势,也存在一些需要正视和弥补的“软肋”。

优势方面,首先是其无与伦比的学术深度和研究能力。社科院的培养模式高度聚焦于学术研究本身,博士生们能够接触到所在领域最前沿的课题和最顶尖的学者。他们所受的训练,是纯粹的、高强度的“研究型”训练。因此,社科院博士的毕业论文往往选题宏大、理论扎实、功底深厚,在同行评议中备受认可。其次,社科院作为“国家智库”,其研究常常与国家重大战略需求紧密相连,这使得博士生们的研究具有很强的现实关怀和政策意涵,这种“顶天立地”的学术品格,是许多高校非常看重的。最后,社科院的招牌本身就是一块金字招牌,代表了社科领域的最高水准,在学术圈内具有很高的声誉。

然而,劣势也同样明显。最突出的一点就是教学经验的普遍缺乏。与高校博士生常常需要担任助教、给本科生上习题课不同,社科院的博士生们几乎没有制度化的教学任务。他们的日常就是“导师-课题-图书馆”三点一线,缺乏在讲台上锻炼的机会。而高校招聘,尤其是教学型或教学科研并重型岗位,非常看重应聘者的教学能力,甚至会安排现场试讲环节。一个科研能力再强但表达能力欠佳、缺乏教学设计的博士,在试讲中很可能会被“一票否决”。

此外,学术生态的差异也是一个挑战。高校是一个相对完整的生态系统,教师不仅要搞科研,还要承担大量的教学、行政、学生工作。而社科院的环境则相对纯粹,更像一个纯粹的研究机构。因此,社科院博士进入高校后,需要一个适应期,来学习如何平衡教学与科研,如何处理各种人际关系和行政事务。同时,相较于一直在高校体系内成长的博士,社科院博士在高校内部的“人脉”资源可能相对薄弱,这在求职初期和职业发展早期,有时会成为一个不容忽视的因素。

多元化的职业路径选择

面对直接进入理想高校任教的重重困难,社科院博士们也并非只有“华山一条路”。事实上,放宽视野,会发现职业选择的路径远比想象中要多元,而一些“曲线救国”的策略,往往能通向更理想的远方。

一个非常主流且有效的选择,是进入博士后流动站作为过渡。这可以被看作是一个“学术缓冲期”和“能力加强期”。在国内顶尖大学或海外知名高校做一期(通常为两年)博士后,可以带来多重好处。首先,可以弥补教学经验的短板,争取承担助教或独立开课的机会。其次,可以利用博士后期间相对宽松的时间,集中精力发表高质量的学术论文,将博士期间的积累转化为实实在在的成果,从而“刷亮”自己的简历。更重要的是,这提供了一个融入高校学术圈、建立学术合作与人脉的绝佳机会。两年之后“出站”,无论是申请本校教职还是应聘其他高校,竞争力都会有质的飞跃。

退一步讲,如果执着于高校教职,将目光投向更广阔的地域和更多层次的院校,也是一种务实的策略。顶尖大学的“内卷”固然激烈,但广大中西部地区的高校、一些发展迅速的省属重点大学以及特色鲜明的地方性本科院校,对高水平博士的需求依然旺盛。这些学校或许无法提供最优厚的待遇,但可能给予更稳定的编制、更宽松的考核环境和更快的成长通道。对于希望平衡工作与生活、潜心治学的博士而言,这不失为一个理想的选择。

当然,走出“象牙塔”,投身于更广阔的天地,也是一条光明大道。社科院博士的深度分析能力、宏观政策视野和严谨研究素养,在很多领域都是稀缺资源。例如,进入国家部委、地方政府的政策研究室或担任选调生,可以直接将所学服务于国家治理;进入各大银行、证券公司的研究所,从事宏观经济或行业分析,能够获得极具竞争力的薪酬;进入高端智库、大型国企的战略研究部门,同样是发挥才智的绝佳平台。

总结与建议

总而言之,社科院博士毕业后直接进入高校任教,尤其是进入国内一流高校,其难度是显而易见的。这条道路上布满了对科研成果、教学能力、海外背景乃至综合素质的重重考验。社科院赋予了博士们深厚的学术功底和研究能力这一核心优势,但也留下了教学经验相对欠缺等短板。

面对这一现实,我们不必悲观,而应采取更积极、更智慧的策略。对于仍在读的社科院博士生,建议如下:

- 尽早规划,主动出击:不要等到毕业前夕才考虑求职问题。在读期间,就要有意识地对照高校的招聘要求,补齐短板。积极参与国内外的学术会议,争取合作发表,努力将自己的研究成果发表在高质量期刊上。

- 创造机会,积累经验:主动向导师或院里争取承担一些讲座、研讨会发言的机会。如果有条件,可以尝试与高校的朋友合作,观摩课程,甚至争取一些代课或助教的实践。

- 拓展视野,建立连接:多参加学术活动,不仅是为了展示自己,更是为了结识同行,了解不同学校和研究领域的动态,建立自己的学术网络。

对于即将毕业或已经毕业的博士,最重要的或许是调整心态,拥抱多元选择。将博士后经历视为一个宝贵的“加油站”而非“无奈之举”,或者将求职目标设定得更有弹性,都可能柳暗花明。同时,也要认识到,学术并非人生的唯一归宿,在更广阔的社会舞台上,社科院博士的才华同样能大放异彩。

最后,无论是选择继续深造,还是规划未来的职业道路,持续学习和自我提升都是永恒的主题。对于有志于学术或希望提升职业竞争力的朋友来说,关注像在职课程招生网这样的平台,了解前沿的课程信息和行业动态,或许能为自己的长远发展提供有益的参考和助力。毕竟,在这个快速变化的时代,唯有不断学习,才能始终立于不败之地。